昨年(令和2年)9月、高萩市が誇る郷土の先人「長久保赤水」の遺した資料693点が国の重要文化財に指定されました。

高萩市では、この重要文化財指定を契機に、長久保赤水の顕彰を一層図ることを目的とし、映像作品「その先を往け!日本地図の先駆者 長久保赤水」を制作しました。

制作に当たったのは、映画「ある町の高い煙突」、映画「大観」、映画「サクラ花~桜花最期の特攻」などでその手腕が高く評価されている映画監督・松村克弥氏。自治体のPR動画の枠を超えた感動作品となってます。

長久保赤水の学問に対する想いや生涯、さらにはその功績をどうぞご覧ください!

伊能忠敬を日本地図の完成者とすれば、長久保赤水は日本地図の先駆者と呼ばれ、日本の地理学者として近世史に不滅の足跡を残しました。

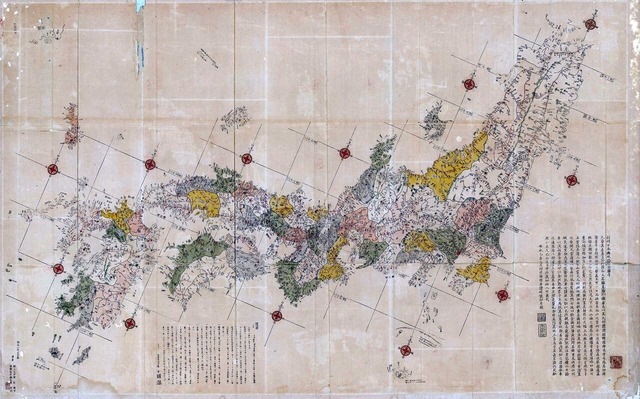

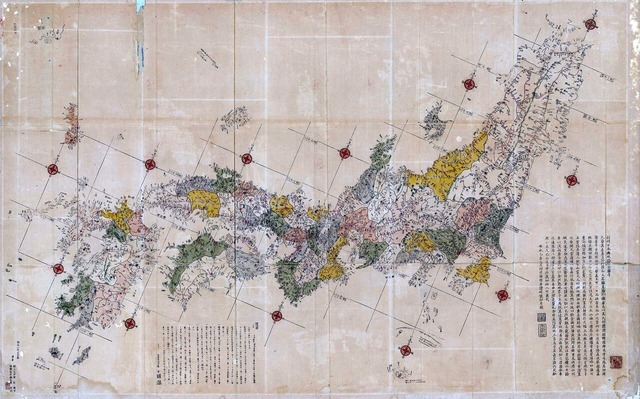

赤水は、20余年の歳月をかけて出身地である赤浜の地で、日本で初めて緯度をあらわす緯線(よこ線)と方位を示す方角線(たて線)を使った日本地図を作り、大阪で発行しました。

この日本地図は比較的正確な、江戸時代としては画期的なもので、水戸藩の長久保赤水の名を全国に広めました。

赤水の残した功績の中でも、特に大きなものは、それまで一部の支配者のものでしかなかった地図を庶民のものにしたことです。赤水地図は、それから明治時代までの約100年間に8版を数える大ベストセラーになりました。

赤水地図から42年後に伊能忠敬の実測地図ができました。伊能図は国家秘密にあたるため明治時代になるまで世の中に出回りませんでした。このため、庶民の間では、広くこの赤水地図が使われていました。吉田松陰などの幕末の志士たちが使っていたのもこの赤水地図だったのです。日本の国を諸外国から守り、幕末の時代を揺り動かすもととなり、役立ったのはこの赤水地図だったのです。