2030年を目標とする国際社会の指標であるSDGs(持続可能な開発目標)が国連で採択されてから、今年で5年目。期限まであと10年となり、あらゆる人々が達成に向けた努力を強めていくことが必要になっています。

2030年を目標とする国際社会の指標であるSDGs(持続可能な開発目標)が国連で採択されてから、今年で5年目。期限まであと10年となり、あらゆる人々が達成に向けた努力を強めていくことが必要になっています。

SDGsという言葉は最近よく聞きますが、「持続可能」という言葉が分かりにくいという声もあります。

「持続可能」という言葉が国連で頻繁に用いられるようになったのは、1992年にブラジルのリオデジャネイロで行われた「国連環境開発会議(地球サミット)」からです。

1970代から世界各地で公害などの環境問題が深刻化し、“このままで地球は大丈夫なのか”という議論が起きてきました。ただ当時は、地球温暖化に対しても、“これまでも存在した地球の気温変化の一環である”という楽観的、懐疑的な見方が強かったのです。しかしその後、研究が進み、人類は自然の「再生能力」を超え、地球が生産できる以上の資源を消費していることが分かってきました。その中で、未来の世代が必要とする資源を使い切ってしまうことなく、現在の世代の必要を満たす、すなわち持続可能という発想が生まれてきました。

一方、国連が中心となって進めてきた取り組みに、主に世界から貧困と格差をなくそうという取り組み=「開発」という取り組みがありました。貧困の撲滅には産業や農業を興す必要があるため、エネルギーや自然の恵みを消費することになり、結果として地球の寿命を縮めるのではないか、という葛藤が生まれました。。

そうならないように、最低限の環境負荷で人々が幸せに生きられる生活を目指すのが「持続可能な開発」の考え方です。

SDGsは17の目標と169のターゲットという数が示すように、テーマが非常に広範囲にわたっています。

SDGsの基本理念は「誰も置き去りにしない」社会であり、扱う範囲は人間の生活全般に及ぶため、多岐にわたります。ただ、17の目標は無作為に並んでいるわけではありません。

大ざっぱにいえば、目標1から6は人間生活に必要な基本的な事柄であり、7から12は経済活動や社会の在り方に関するものです。13から15は環境を扱っています。

さらに、目標16は1から15までの目標達成を支える土台として、国や司法機関などが信頼できるものであるようにとうたっています。そして目標17は、全ての目標を皆で協力して達成するべく、幅広い連携を呼び掛けているのです。

各目標を見ると、どんな人も、全く関わりのない関係が無いという目標は一つもありません。

SDGsの特徴の一つは、各目標の推進が互いに関連し合っていることです。例えば、目標3「すべての人に健康と福祉を」では、妊産婦の死亡率低減を掲げています。アフリカのチャドという国は、気温が50度を超えることもあり、衛生状態が悪い上に医師も足りず、病院の設備も整っていません。そのため、子どもを産むことで命を落とす女性が非常に多くいました。この状況を解消するには、医療環境を改善するだけでは不十分です。女性にとって教育を受ける機会があり(目標4「質の高い教育をみんなに」)、結婚を強要されず、女性と女児への差別をなくす(目標5「ジェンダー平等を実現しよう」)ことも保証されなければ、十分な成果は期待できないのです。

全世界が取り組むSDGs運動のなかで、日本の進捗状況はどうなっているのでしょうか。

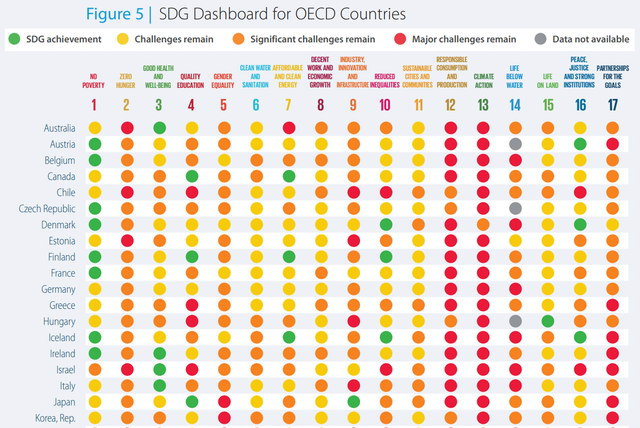

ドイツの研究機関「ベルテルスマン財団」が発表している指標(2019年)によると、日本のSDGsの進捗評価は世界で15位と評価されています。ジェンダーや気候変動への取り組みが弱点となっています。

採択から5年が経過し、SDGs自体の認知は国際的にある程度高まり、地球の状態に対する危機感も世界的に共有されてきていると感じます。しかし、このままでは目標達成は難しいという認識が一般的です。そうした危機感から国連では、具体的な取り組みを加速させるために、グテーレス事務総長が「行動の10年」を提唱しました。その1年目が今年です。

17の目標全てを一人で取り組むことは難しいかもしれませんが、自分に関連する分野で“10年後には社会や周囲にこれだけの変化を起こしていこう”と決めて行動し、時々振り返り、さまざまな境遇の方々と語り合っていくことが大事です。

国や地方自治体、企業や各種団体だけではなく、ひろく地域社会、などあらゆるスセークホルダー(利害関係者)がSDGsへの取り組みを具体化する必要があります。そして、その動きは家庭や個人のレベルまで深化させていきたいと思います。

アメリカが月面に人間を送ることを計画(アポロ宇宙船の月面着陸)した際に、「そんなことに大金を使って、人の生命も危険にさらしてどうする」という声も多かったようです。しかし実現すれば大変な変化を与えるということで、ケネディ大統領は計画の実行を訴えました。『非常に難しい計画だけれども、実現すれば非常に大きな影響をもたらす』―こういった挑戦を「ムーンショット」と言いますが、まさにSDGsはそれに当たります。

状況は困難ですが、悲観するのではなく前向きに、人々の取り組みで必ず乗り越えていけるという楽観を持つことが大切です。10年後に高々と凱歌を上げられるよう、市民運動の大きな渦を巻き起こしてまいりたいと思います。

ベルテルスマン財団とSDSN、各国のSDGsを評価「SDG Index & Dashboards 2019」発表(2019/6/28)

ドイツ最大の財団・ベルテルスマン財団と持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)は、各国の国連持続可能な開発目標(SDGs)達成状況を分析したレポート「SDG Index and Dashboards Report」の2019年版を発表しました。このレポートは2016年から発行しており、昨年で4回目。162カ国について分析しています。

SDGs Index 2019(Best20)

1. デンマーク(85.2点)

2. スウェーデン(85.0)

3. フィンランド(82.8)

4. フランス(81.5)

5. オーストリア(81.1)

6. ドイツ(81.1)

7. チェコ(80.7)

8. ノルウェー(80.7)

9. オランダ(80.4)

10. エストニア(80.2)

11. ニュージーランド(79.5)

12. スロベニア(79.4)

13. 英国(79.4)

14. アイスランド(79.2)

15. 日本(78.9)

16. ベルギー(78.9)

17. スイス(78.8)

18. 韓国(78.3)

19. アイルランド(78.2)

20. カナダ(77.9)

上位3位は、多少の順位の入れ替わりはありますが、今年も北欧3カ国が独占しています。その後も欧州勢が続く状況も変わりません。日本は昨年と同じく15位でした。アメリカは35位、中国は39位、ロシアは55位に位置づけられています。