茨城県日立市の春を彩る桜並木。その原点には、公害という困難と真正面から向き合った先人たちの知恵と、遠く伊豆大島との静かなつながりがあります。

明治末から大正初期にかけて、急速に発展した日立鉱山は、銅の精錬に伴って発生する亜硫酸ガスによって深刻な煙害を引き起こしていました。農作物が枯れ、山ははげ山となり、住民の暮らしは大きな被害を受けていました。

当時の常識では、煙を低い煙突から希釈して排出するのが最良とされていましたが、それでは問題は解決しませんでした。日立鉱山でも「百足煙道」や「ダルマ煙突」といった試みがなされましたが、逆に被害を広げてしまった地域もあったのです。

この行き詰まりの中で一つの発想の転換が生まれました。

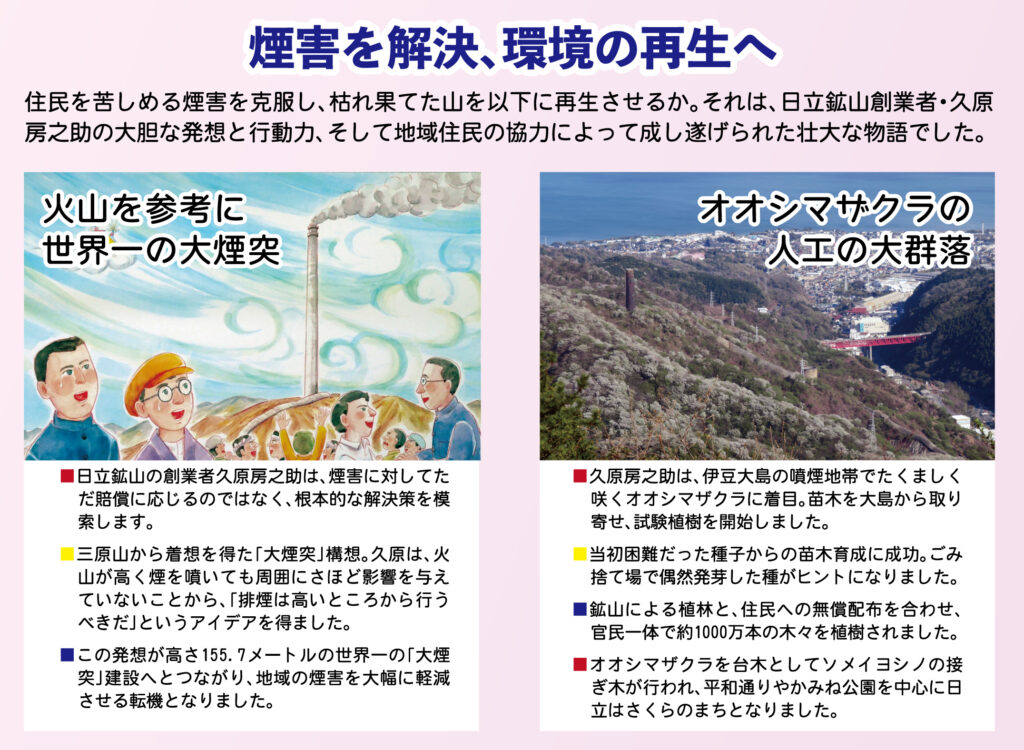

それが「火山のように高いところから煙を出せば、風に乗って遠くへ拡散するのではないか」という考え方でした。このヒントとなったのが、伊豆大島の三原山でした。三原山は活発に噴煙を上げているにもかかわらず、火口の周囲に煙害の影響が見られない──この自然の仕組みに着目し、日立では「高く煙を逃がす」ことに活路を見出したのです。

そして1915年、高さ155.7メートル、日本初の鉄筋コンクリート造りの**「大煙突」**が完成しました。これは当時、世界一の高さを誇る巨大構造物であり、建設には最先端の土木技術と多くの人々の努力が注がれました。

その効果は絶大で、煙は高空を通じて海上へと拡散し、地上の被害は激減。人々の生活は大きく改善されました。煙害対策責任者は「涙が出るほど嬉しかった」とその瞬間を記しています。

環境再生にはもう一つ、大きな要素がありました。それがオオシマザクラの植栽です。

煙害により荒れ果てた山々を緑に戻すため、煙に強く、痩せた土壌でも育つ樹木が必要とされました。そこで選ばれたのが、伊豆大島に自生するオオシマザクラです。火山の噴煙地帯にあっても健やかに育つこの桜は、まさに日立の環境条件にぴったりでした。1908年から苗木の導入が始まり、鉱山周辺や社宅、荒廃した山林へと盛んに植樹されていきました。

オオシマザクラは春になると真っ白な花を咲かせ、人々の心を和ませるとともに、自然再生の象徴となっていきました。その後、日立のまちにはソメイヨシノなども植えられ、現在では「さくらのまち」として多くの人を迎える春の風景が広がっています。

このオオシマザクラは、実は日本の桜文化にも深く関わっており、ソメイヨシノをはじめとする多くの園芸品種のルーツにもなっています。日立に根付いたこの桜は、伊豆大島の自然が持つ力を受け継ぎ、遠く離れた地で新たな命を広げてきたのです。

大煙突とオオシマザクラ──一方は空へと煙を逃がし、もう一方は地に根を張って花を咲かせる。この二つの象徴には、「人と自然と産業が共存する」という、100年を超えるまちづくりの知恵と想いが詰まっています。

日立市と伊豆大島。交流の記録は多くは残されていませんが、自然と向き合い、課題を乗り越える中で結ばれたその絆は、今も静かに受け継がれているのです。