平時には脱炭素社会に貢献、災害時には迅速に避難施設と活用

5月28日の衆議院環境委員会で、公明党の斉藤鉄夫副代表が、ムービングハウスの活用を訴えました。斉藤議員は、平時は脱炭素化に貢献し、災害時に一時避難施設として活用できるムービングハウス(移動式木造住宅)に関し、自治体の導入・活用を促すよう支援強化も求めました。

5月28日の衆議院環境委員会で、公明党の斉藤鉄夫副代表が、ムービングハウスの活用を訴えました。斉藤議員は、平時は脱炭素化に貢献し、災害時に一時避難施設として活用できるムービングハウス(移動式木造住宅)に関し、自治体の導入・活用を促すよう支援強化も求めました。

正式な議事録はまだ公開されていませんの、衆議院インターネット審議中継から文字を起こしました。引用や転載は、正式な議事録をご参照下さい。

衆議院インターネット審議中継: https://bit.ly/3fBkfSH

斉藤鉄夫衆議院議員(公明党)

ムービングハウスについて質問をさせていただきます。

ムービングハウスというのは、その名のとおり、移動式木造住宅ということで、幅2.4メートル、長さ12メートルのワンユニットで、40フィートコンテナを基本として造られる移動式木造住宅です。

貨物車に搭載できます。また、フェリーにもトレーラーで搭載できるというものです。

このムービングハウスは、今、屋外でのレジャーがいろいろ盛んになってきている中で、グランピングなど自然環境の中で生活をするというところにも使われています。

ユニットを組み合わせることにより簡単に増床できる、それからインフラ設備を必要とせずに設置後すぐに利用可能です。電気はソーラーパネル、風力発電、蓄電池、給水は配管型の120リットルの貯水タンクとか、トイレはバイオ処理システムなどを活用します。ライフライン設備のあるところでは水洗に切り替えられます。

このムービングハウスを防災に役立てたらどうかという動きがあります。現に、3年前の西日本豪雨のとき、災害があった真備町ではすぐにムービングハウスで50世帯の仮設住宅を造りました。

このムービングハウスについて政策的に何か支援があるのか、調べました。災害時に威力を発揮するということで、内閣防災等にあるのかと思いましたら、何と、ムービングハウスを支援する補助制度は環境省が持っているんです。

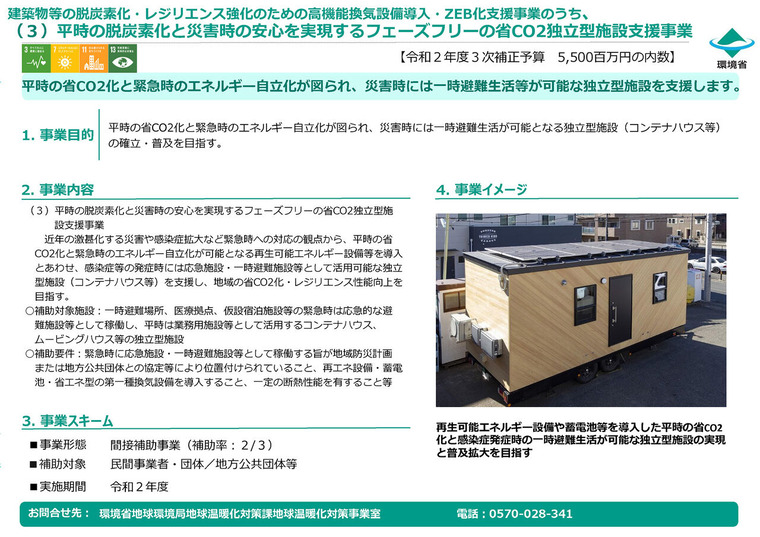

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB(ゼロ・エミッション・ビルディング)、ZEB化支援事業、令和2年度の三次補正で、環境省の補助金です。その中に3つあるんですが、平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業ということで、環境省の中にこの支援事業があります。

私はこれを見たときに大変うれしくなったんですが、まず、環境省がこの事業を支援しているということの意義をお伺いします。

○宮崎大臣政務官

今、斉藤委員から御紹介いただきました事業でごすが、近年の災害の激甚化や感染症の拡大など、緊急時への対応が重要になっていることに鑑みまして、令和2年度第三次補正予算の中で新たに措置したものです。

具体的には、再エネ設備や蓄電池などを備えた独立型の施設であるムービングハウス、コンテナハウス等の導入を支援するものです。これらは、単に災害発生時に活用できるだけでなく、平時には省CO2型の業務用施設として、また、災害や感染症拡大などの緊急時には、エネルギーの自立した応急施設や一時避難施設等として活用可能であることから、環境省が支援をするということになりました。

本事業を通じまして、地域の脱炭素化とレジリエンスの強化の同時実現を目指していきたいと考えております。

○斉藤議員

今日は内閣防災の方にも来ていただいております。内閣防災として、このムービングハウス、防災上どのように位置づけているのか、お伺いします。

○村手政府参考人

ムービングハウス等、移動式の仮設住宅につきましては、発災後迅速に設置可能ということでございますし、利点も多く、災害時に積極的な活用が期待されるところです。

被災自治体の要望を踏まえ、これまでも、令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等において、189戸のムービングハウスなどが応急仮設住宅として活用されてきたところです。さらに、日本ムービングハウス協会におきましては、三県、二救助実施市(政令指定都市)との間で、災害時のムービングハウスの活用に関する協定を締結するなど、活用に向けた裾野も広がってきていると承知しています。

内閣府としても、一定規模の災害が発生して救助法が適用された場合には、これを活用して応急仮設住宅を提供する自治体に対しては、災害救助法の国庫負担の対象として支援をしているところです。

各自治体に対して、全国説明会でムービングハウスの活用事例を紹介するなど、周知にも努めているところです。

引き続き自治体で活用が進むよう助言を行ってまいりたいと考えています。

○斉藤議員

私も見させていただきましたけれども、中に入ると、かなり高級ホテル的な雰囲気もありました。

ただ、これをいつ起こるか分からない災害のためにどこかに常備しておくというのも、コスト的にも大変かと思います。

平時は何らかの活用をする。例えば、各自治体がこれを保有して、例えば災害救援物資等をその中に持っているとか、若しくはホテルや何かの宿泊所に使うとか、そういう形で運営しながら、いざ災害が起きたときには、周辺の各自治体が協力をして、その災害が起きた自治体にこれを仮設住宅として使ってもらうなどの、今、自治体がこれを持つという例もあるようです。

こういう形で広がれば、随分、仮設住宅も安いコストで、すぐ、2~3日後から住宅、それも環境の整った住宅に入れるということで、被災者の方にも喜んでいただけるのではないかと思います。

けれども、今後、各自治体に、こういうものを持ってお互いに協力し合う、自分のところに災害が来たときには周辺や全国の自治体からこのムービングハウスが駆けつけてきて、2、3日後には数十戸、また数百戸の仮設住宅もできるというような体制になるのは、私は非常に安心につながると思いますが、いかがでしょうか。

○村手政府参考人

ご指摘のように、ムービングハウスなどを仮設住宅として迅速に提供するためには、災害時に速やかに転用ができる平時の利活用方策が課題であると承知しています。

過去の災害時において活用されましたムービングハウス等につきまして調べてみますと、平時に民間で、主に展示場での展示に使用していたものであると伺っています。日本ムービングハウス協会などの業界団体などにおきましても、宿泊施設等としての利用など、更なる平時の利活用方策が検討されていると承知しています。

また、先ほど申し上げましたけれども、協会の方で、三県、二救助実施市との間で活用に関する協定を締結するなどして、自治体との連携にも努めています。。

まずは民間備蓄を基本としながら、災害時の供給体制の構築の促進について検討していきたいと考えています。

また、業界団体や自治体との意見交換を通じましてニーズや課題を伺い、その内容も踏まえながら、ムービングハウス等の移動式の仮設住宅の活用が推進されるよう検討を行ってまいります。

○斉藤議員

時間が来ました。小泉大臣、今の議論を聞いて何か一言御発言いただけますでしょうか。

○小泉進次郎環境大臣

今、この事業、現在公募中ですが、お問合せも多くいただいていると聞いています。

例えば、PCR検査での活用なども考え得るかもしれません。

私も、東日本大震災の後に宮城県の女川町でこのような、ムービングハウスというのかコンテナハウスというのか、移動式の、コンテナを活用した宿泊施設に私も泊まったことがあります。

そういったことで活用がいただける形で、環境対策も進む、防災対策も進む、こんな事例が増えていくことを期待をしています。